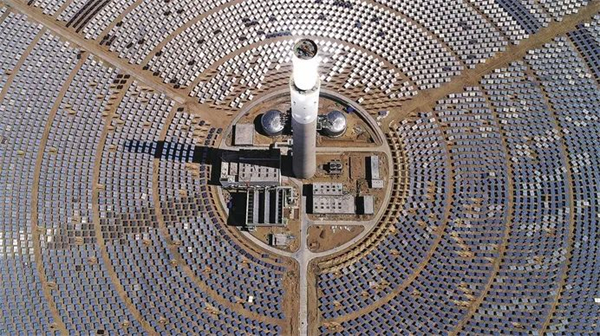

青海中控50MW塔式熔盐储能光热电站俯瞰图。青海中控供图

在广袤的柴达木盆地,海西蒙古族藏族自治州德令哈市正在书写能源转型的传奇——以年均3500小时的日照时长和4.2万平方公里可利用土地的丰富资源,正在崛起为全球瞩目的“光热之都”。

伴随着凛冽寒风,4月1日,青海日报记者走进青海中控太阳能发电有限公司(以下简称“青海中控”)二期50MW塔式光热电站的中控室。监控大屏上,聚光集热、蒸汽发生、汽机发电三大系统运行情况不断跃动,多组红外影像清晰呈现着温度达到565℃左右的吸热屏状态,公司生产部经理贾立猛正在查看云台实时监测情况。

“通过提前设定气象数据,目前镜场所有镜子已实现自动跟踪,给吸热塔精准投递阳光。这座‘镜子阵’每年可为8万余户家庭提供清洁能源,年节约标煤4.8万吨,减少12.4万吨碳排放。”贾立猛介绍说。

站在青海清洁能源产业发展的时光长廊,青海中控无疑是长廊入口处最亮眼之一的存在,这家企业在戈壁深处书写了中国光热产业从技术引进到向全球输出的逆袭历程。

2011年,青海中控在德令哈成立,在海拔3000米的高原戈壁开启了国内光热发电的商业化征程。2013年7月5日,公司一期10MW光热电站投运,当来自该电站的第一度绿色电流涌入电网,“追光者”的欢呼声响彻云霄。

青海中控质量技术开发部经理谢寿安介绍,一期10MW光热电站不仅是我国第一座,也是全球第三座规模化储能塔式光热电站,而且还创造了德令哈清洁能源产业发展的新纪元坐标。点亮新坐标的背后,是民营企业与地方政府的双向奔赴。

“从公司注册、可研、环评、安评等前期手续代办,到水电路气接通,再到后期的运行服务,当地政府都为我们开辟了绿色通道,提供一站式服务。”谢寿安表示,来自各级政府部门的大力支持和帮助让企业在这里有了“家”的感觉。

2015年,青海中控一期10MW塔式光热电站熔盐改造项目实施,企业将目光投向戈壁深处的盐湖。“熔盐储热稳定性强,加上本地有丰富的盐湖资源,我们率先完成了熔盐储热改造。”公司综合办主任曹得宏指着沙盘说。

“追光人”的脚步永不停歇,随着青海中控二期50MW光热示范项目在2018年并网,由27135面定日镜组成的“光热矩阵”在戈壁铺展开来,继续“追光逐日”、向“绿”而行。

在全球加速能源转型的浪潮中,青海中控深刻意识到,新能源企业要想行得稳走得远,就不能只做技术跟随者,要加强自主创新。“我们依托10MW光热电站搭建了国内首个光热发电国产化验证平台,加强与科研单位的合作,在一次次实验中不断总结经验,最终攻克吸热器材料、高温熔盐泵、熔盐阀门这些关键材料及设备的‘卡脖子’技术。到今天,已全部解决关键材料及设备国产化问题,整个电站设备国产化率达到了95%以上,为光热行业做出了示范。”公司总经理刘文闯介绍说。

从2022年全年实际发电量1.464亿kWh,到2023年度发电量达1.524亿kWh,再到2024年度发电量达1.402亿kWh,通过不断提升太阳能热电站整体系统集成及运营维护技术,青海中控二期50MW光热电站连续三年完成发电量目标,增加电站“含绿量”和“含新量”。

前不久,好消息再次传来,由青海中控母公司浙江中光新能源科技有限公司投资建设的青海众控德令哈350MW光热发电示范(试点)项目可研报告通过审核。这究竟意味着什么?

“意味着戈壁上将再次升起一个‘人造太阳’!”

据悉,该项目配置了14小时储能系统,预计年发电量达9.85亿千瓦时,可满足50万户家庭全年用电需求,年节约标煤约29.5万吨,相应减排二氧化碳87万吨。

从10MW蹒跚起步到350MW领跑全球,在柴达木盆地呼啸的风沙中,青海中控用14年时间不断更新光热发电行业的技术路径。立足未来,企业表示将一如既往地做好技术研发、工程应用及产业化推广工作,为青海清洁能源产业发展作出贡献。

记者手记:荒漠重生的“绿色使者”

四月的柴达木,狂风裹挟着沙砾呼啸而过,却在碰到光热电站镜面矩阵时逐渐呜咽。

随着中广核德令哈100万千瓦光热储一体化项目进入冲刺阶段,以及青海众控德令哈350兆瓦光热发电示范(试点)项目通过可研评审,5个“人造太阳”即将在戈壁升起,这个与后羿射日传说中截然相反的现代神话,正在荒漠里上演着绿色重生的奇迹。

行走在青海中控一期10MW光热项目的镜场区域,运维人员发出感慨:“夏秋时节,镜子下面的土地基本被绿草覆盖了,有时候草长得太高了,我们还需要割草,兔子等小动物出没也更频繁了。”

在戈壁滩上,这种神奇的金属与生命的共生关系,恰是青海清洁能源产业发展的生态注脚:挑高镜架创造小气候,加之清洗镜面流下去的水,使土壤含水量不断提升,原本寸草不生的戈壁,如今每平方米草本植物逐渐增多。

数据印证着生态蝶变,从2021至2024年间,德令哈每年的空气优良天数逐年攀升,从83%增长到90%以上。“相比较十年前,现在市区的风沙已经基本起不来了,这些钢铁‘向日葵’,比骆驼刺还抗旱。”一位市民在采访中说道。

曾经,荒凉与干旱是戈壁滩的代名词。但如今,站在青海的荒滩和戈壁之上,映入眼帘的是排列整齐、一望无际的蔚蓝色“海洋”。种在“不毛之地”上的光伏光热“矩阵”,不仅为荒漠带来了绿色,更创造了绿色的未来。

记者:李庆玲

原标题:戈壁“追光者”亦是“造光者”

注:本文章转载自青海日报,不代表本网观点立场。