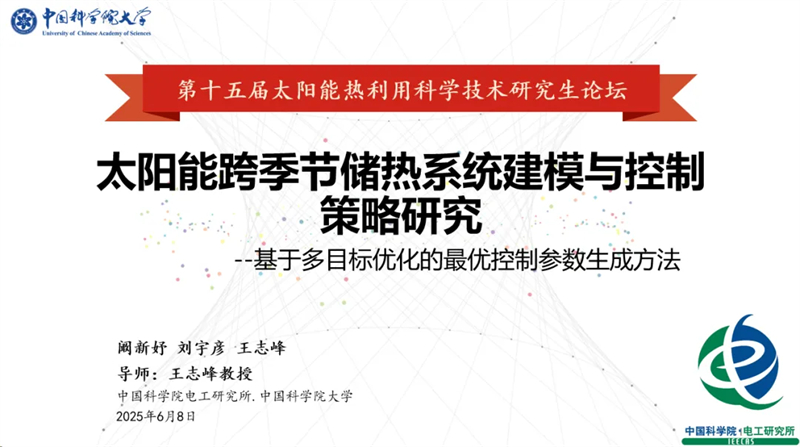

在由国家太阳能光热产业技术创新战略联盟主办,湖州工业控制技术研究院、浙江绿储科技有限公司、中关村新源太阳能热利用技术服务中心共同承办的第十五届太阳能热利用科学技术研究生论坛上,20多个高校与科研院所的46位研究生进行了报告交流。其中,中国科学院电工研究所,中国科学院大学阚新妤 刘宇彦 王志峰的《太阳能跨季节储热系统建模与控制策略研究》的报告荣获优秀报告二等奖,阚新妤同学同时获得由甘肃自然能源研究所王德芳研究员设立的 “德芳太阳能热利用奖学金”二等奖。

近日,阚新妤同学在接受太阳能光热联盟采访中,谈及了她参加论坛的体会与收获。

跨季节储热是破解太阳能利用的时空难题

“如何让夏天的太阳温暖冬天的房屋?”这一看似简单的问题,正是太阳能跨季节储热系统试图攻克的核心命题。阚新妤同学的报告针对太阳辐照的动态变化引发的集热效率波动以及储热水体温度分层结构易被破坏等问题,研究全面考虑了太阳辐照时变特性与水体温度分层特性,通过耦合系统物理模型与高精度预测模型,构建了基于注意力机制、非支配排序遗传算法和多属性决策分析方法的最优控制参数生成框架,从而实现了集热量最大化、水泵能耗最小化及充热温差波动最小化的协同控制目标。

深切体会到产学研结合的重要性

在本次以 “产学研结合” 为主题的论坛上,“把论文写在祖国大地上” 这句导师王志峰教授常说的话,不再只是一句口号,而是化作了鲜活的实践案例。论坛现场,阚新妤同学分享了自己在科研过程中的经历,用实际成果诠释了产学研深度融合的意义。

在导师王志峰教授的悉心指导下,阚新妤同学主导设计了太阳能跨季节储热系统控制系统及控制算法。这一成果并非纸上谈兵,而是实实在在落地生根,成功应用于黄帝城项目。为了让该控制系统高效运行,阚新妤同学还开发了控制软件。这款软件功能丰富,它实现了热工系统的远程手自动运行,可根据实际需求灵活切换运行模式;具备与定日镜场连锁的功能,促进各部分协同工作;可以实时计算并显示集热量、供热量、储热量、集热效率等关键参数;能够实时采集、监控及存储各状态参数和环境变量,为数据分析和优化提供数据支撑;支持数据查询、存储、导出以及报表打印;还拥有 PID 变频控制功能,实现对系统的有效调节。

该热工控制软件自2022年8月投入运行以来,系统保持稳定运行,实现了自动化无人值守。这减少了人力投入,提升了系统运行的可靠性。更为重要的是,阚新妤同学设计的控制算法成功为当地酒店与新民居供热。在达成1:21集供比的情况下,实现太阳能保证率100%,实现零碳排放,对环境保护和能源可持续发展具有重要意义。

谈及未来,阚新妤同学表示,将以实际应用反馈为优化依据,针对运行中发现的问题,结合前沿控制算法,持续完善动态控制模型。在 “双碳” 目标背景下,希望通过不断改进,让太阳能跨季节储热系统发挥更大效能,为节能减排、绿色发展贡献力量,真正将科研成果转化为推动社会发展的实际动力。

导师们与二等奖获得者合影(前排右二为阚新妤同学)

附:报告题目摘要

在太阳能跨季节储热领域,传统控制策略因忽略太阳辐照动态变化及储热系统温度分层特性,导致集热效率低下、太阳辐照波动引发的水体温度分层结构破坏,以及能耗优化不足等问题。与现有研究不同,本研究聚焦于塔式太阳能跨季节储热系统,提出一种创新的充热过程控制策略。该策略全面考虑了太阳辐照时变特性与水体温度分层特性,通过耦合系统物理模型与高精度预测模型,构建了基于注意力机制、多属性决策分析方法(TOPSIS)和非支配排序遗传算法II(NSGA-II)的最优控制参数生成框架。所提方法通过多目标优化,实现了集热量最大化、水泵能耗最小化及充热温差波动最小化的协同控制目标。仿真结果表明,与基于规则的控制(RBC)相比,该优化控制策略使集热量增加了3.1%,充热温度偏差降低了0.4°C。研究结果为塔式太阳能跨季节储热系统的充热运行提供了高效稳定的解决方案。

关键词: 太阳能跨季节储热;太阳辐照波动;水体温度分层;多目标优化