当清晨的第一缕阳光掠过天山山脉,哈密戈壁上的上万面反光镜突然 “苏醒”——它们像被精准操控的 “银色花瓣”,齐刷刷转向太阳,将分散的光能汇聚成“炽热火炬”,驱动汽轮机发出源源不断的清洁电力。

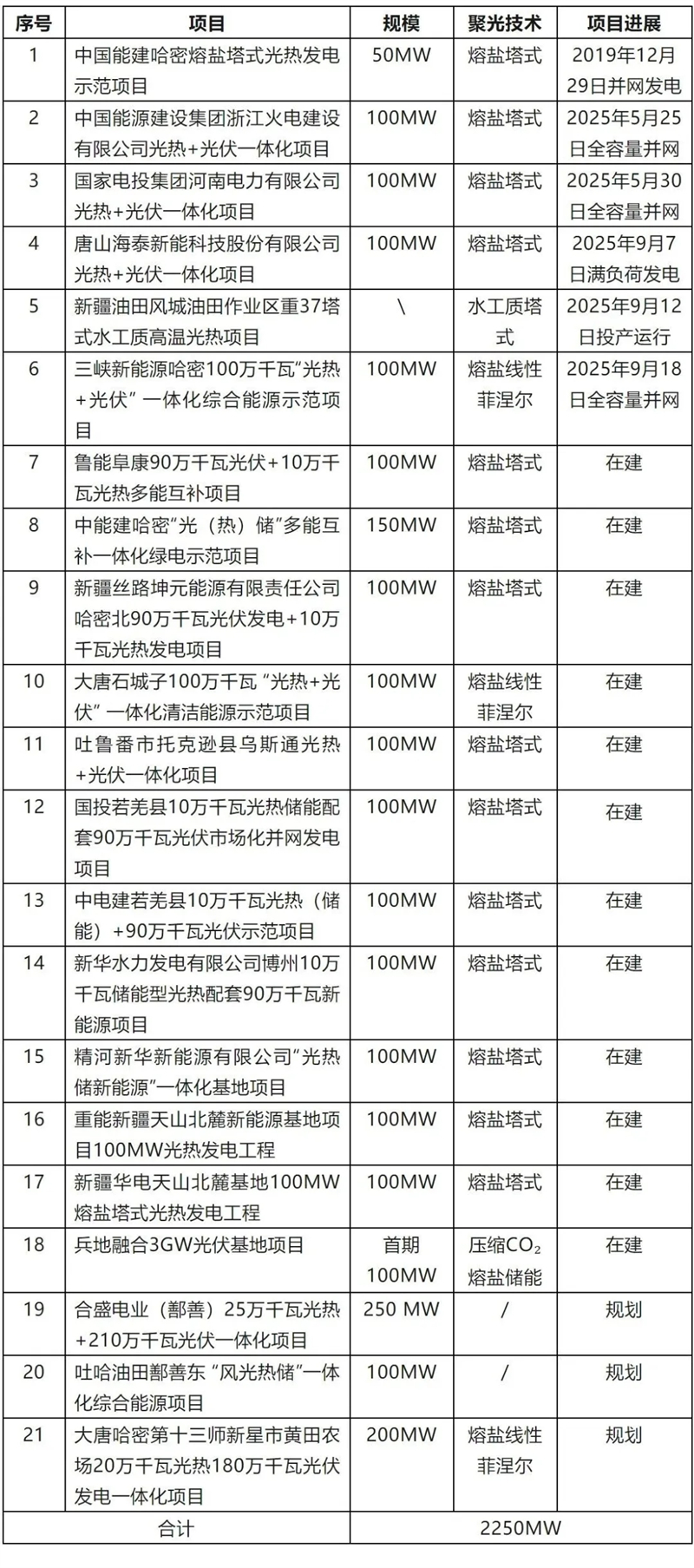

这不是科幻电影的镜头,而是新疆光热发电产业的日常。恰逢新疆维吾尔自治区成立70周年,这片曾以“中国煤仓”闻名的土地,正凭借光热、光伏等新能源的爆发式增长,书写着“万里风光”的新传奇。其中,光热发电作为“稳定型清洁能源”的代表,已悄然在新疆落地20个项目、布局2250MW装机容量,成为照亮新疆的发展之光。

新疆光热发电的跨越式成长

谁能想到,如今在光热领域多点开花的新疆,多年前还是该产业的空白区?2019年,中国能建哈密50MW光热项目成功并网,实现新疆光热发电“零的突破”,也是打响了产业规模化发展的 “第一枪”。

此后短短6年,新疆光热产业按下加速键。据太阳能光热联盟不完全统计,截至 2025年9月,新疆已建成/并网的光热项目有6个(含一座超稠油开采光热利用项目),在建项目12个,规划项目3个,总装机容量突破2250MW。

中国能建哈密50MW塔式光热发电站是国家首批光热示范项目之一,是中国能建首个自行投资、设计、建设、运维的光热发电站,由中国能源建设集团投资有限公司投资,中电哈密太阳能热发电有限公司建设,中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司总承包建设,东方电气集团东方锅炉股份有限公司提供聚光集热系统和蒸汽发生器。

中国能建浙江火电100MW熔盐塔式项目由浙江可胜技术股份有限公司与中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司、浙江华业电力工程股份有限公司EPC总承包,东方电气集团东方锅炉股份有限公司承建熔盐吸热器系统。

国家电投河南电力100MW熔盐塔式项目由国家电投集团河南电力有限公司投资建设,山东电力工程咨询院有限公司总承包,采用浙江可胜技术股份有限公司自主研发的塔式熔盐储能光热发电技术,并由可胜技术负责提供聚光集热系统集成供货。

唐山海泰吐鲁番光热+光伏一体化项目100MW光热部分由中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司总承包,西北电力建设第三工程有限公司参建,首航高科能源技术股份有限公司提供聚光集热系统。

全球首个超稠油开采塔式光热替代示范工程项目——重37塔式水工质高温光热项目由山东电力建设第三工程有限公司承建的。

三峡能源哈密100MW熔盐线性菲涅尔式光热项目由中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司总承包;熔盐线性菲涅尔式聚光集热系统由兰州大成科技股份有限公司子公司——敦煌大成晟能新能源科技有限公司承建。

“中国方案”改写全球光热版图

新疆光热产业的崛起,绝非简单堆量,而是“技术创新为核心的质效双升。其中,多个项目创造的“中国方案”,已成为全球光热领域 “标杆案例”。

“光热-SAGD” 一体化:稠油开采的 “绿色革命”

在新疆油田风城作业区,传统稠油开采需消耗大量天然气加热原油,不仅成本高,还会产生碳排放。为精准契合稠油开采的实际需求,项目现场选用安装23700面山东电建三公司自主研发的2.17平方米小型定日镜;研发的“光热-SAGD”一体化工艺、“镜-炉-控”一体化装备、蒸汽品质自适应调节系统、“模块化-橇装式”工程模式等4项首创技术,实现供气参数、聚光精度、校准效率、系统可靠性、国产化率、经济性等6项关键指标,年可供高品质过热蒸汽5.2万吨,可替代天然气392万立方米,减少碳排放0.85万吨。该项目成功开发这一技术不仅为新疆油田 “降本减碳”,更成为全球稠油绿色开采的“可复制样本”。

熔盐储能+多能互补:破解新能源不稳定难题

新疆的风、光资源虽丰富,但 “白天有光、晚上无风” 的间歇性问题,曾是制约新能源消纳的瓶颈。而光热发电的“熔盐储能” 特性,恰好成为 “破局关键”:

1. 中国能建哈密50MW光热电站项目采用 “熔盐塔式+13小时储能” 设计,即使夜间无光照,也能持续供电;在该项目建设过程中,中国能建西北院采用五边形巨蜥式定日镜节省了制造材料,提高了土地利用效率;其成功运行还得益于“云计算”模拟器能精确模拟实际运行环境,降低误差,提高安全性。

2. 作为新疆2022年度第二批市场化并网新能源项目鲁能阜康等项目均采购创新 “光热+光伏”模式:白天光伏发电满足基础负荷,光热系统将多余光能转化为熔盐热能储存;夜间或阴天,光热储能系统释放热量发电,实现“1+1>2”的稳定供电效果。目前,新疆规划的外送通道和沙戈荒基地中,几乎所有大型新能源项目都配套了光热储能系统,让 “新疆电力” 更可靠地输送到中东部地区。

3. 聚光技术多元化,新疆光热项目已打破单一技术路线的局限,形成“塔式为主、线性菲涅尔为辅、新型储能技术探索” 的多元化格局:

熔盐塔式技术成熟度最高,占已建/在建项目的60%以上;

熔盐线性菲涅尔技术占地面积更小,适配多种应用场景;

压缩CO₂熔盐储能技术则是未来方向,有望将储能效率提升,为产业升级储备技术。

70年蜕变,光热发电助力新疆能源转型路

新疆有70年,是 “资源依赖” “创新驱动”的7年。过去,新疆的能源标签是 “煤”——作为中国重要的煤炭产区,“煤电”曾是当地电力供应的主力;如今,“风”“光”“热” 成为新标签,新能源发电占比逐年提升。

在这场转型中,光热发电扮演着“关键角色”:一方面,它承接了新疆丰富的太阳能资源(年日照时数达2800-3500 小时,为光热发电提供充足 “燃料”);另一方面,它弥补了光伏、风电的不稳定性,成为新能源大基地的 “稳定器”。数据显示,仅中国能建西北院一家,就在疆参与设计及建设新能源项目装机超1300 万千瓦,参与大基地规划规模达1000万千瓦;中国电建则通过若羌、托克逊等 “光热+光伏” 项目,带动产业链协同发展,让新疆从“能源输出地”向“新能源技术创新地”转变。

如今,站在新疆成立70周年的新起点,戈壁上的光热电站已不仅是“发电装置”,更是新疆高质量发展的“象征”,那些在阳光下闪耀的反光镜,像无数个“能量支点”,正撑起新疆能源转型的未来,也为国家“双碳”目标的实现注入“新疆力量”。

当夜幕降临,哈密光热电站的熔盐罐仍在持续释放热量,点亮远方的城市与乡村。这束从戈壁升起的“光热之光”,不仅照亮了新疆的夜空,更照亮了中国新能源产业的前行之路。