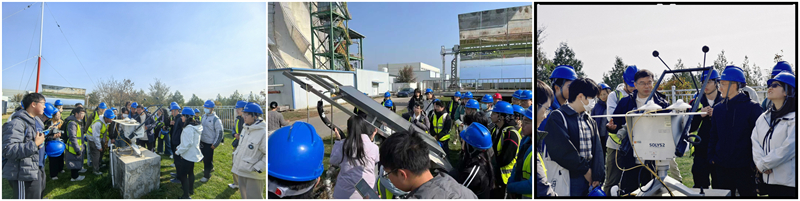

当燕山脚下的晨光唤醒百余面定日镜,当超临界二氧化碳管道奏响能源脉动的序曲,当顶尖科研设施与青春求知目光相遇——北京大学工学部能源系的同学们,在中国科学院电工研究所延庆太阳能热发电实验基地,完成了一场与清洁能源未来的深度对话。这场集实景探秘、名师点拨、创意实践于一体的见习之旅,不仅让课本上的能源原理“活”了起来,更让青年学子的理想与国家能源事业的发展同频共振,在追光逐能的路上留下了滚烫的青春印记。

解锁能源科技的“未来图景”

10月25日,北京大学工学部能源系本科生在讲席教授杨荣贵团队三位老师的带领下,来到太阳能光热联盟理事长/中国可再生能源学会太阳能热发电专业委员会主任委员所在的单位——中国科学院电工研究所延庆太阳能热发电实验基地见习。该基地是国家级太阳能热发电技术研发平台,不仅有亚洲首座兆瓦级塔式和槽式光热电站,更诞生了全球首座超临界二氧化碳太阳能光热发电系统。

踏入基地,同学们仿佛走进了能源科技的“实景课堂”:数百面定日镜组成的 “追光矩阵” 精准追踪太阳轨迹,百米高的吸热塔稳稳承接汇聚的光能,巨大的储热罐静静储存着可持续释放的能量;远处槽式反射镜在阳光的照射下,如千万面银箔铺展在山野间,粼粼波光随日光流转,无声诉说着捕捉阳光、转化能量的硬核科技密码。这些平时只在课本中出现的设备与系统,此刻以震撼的实景形态呈现,让大家直观感受到我国在新型能源领域的硬核实力。

“原来光热发电能通过储热技术打破昼夜限制,实现24小时稳定供电!” 一位同学在参观中感慨。从光-热转换的核心原理到储热材料的技术突破,从超临界二氧化碳发电的效率优势到智能电网的调度逻辑,基地的每一处都藏着能源创新的密码,让同学们对“太阳能热发电”的理解从抽象概念落地为具体实践。

在名师答疑解惑中深化专业认知

见习的高“含金量”,离不开中国科学院电工所王志峰教授、郭明焕老师及其团队的悉心指导。作为能源领域的资深专家,老师们以深厚的学术积淀和通俗的讲解方式,为同学们打开了专业认知的新窗口。

郭明焕老师介绍,实验基地聚焦太阳能热发电关键技术突破与系统集成,拥有全球一流的实验设施,包括塔式、槽式等实验系统,并开展储热、传热等专项研究;研究领域涵盖太阳能综合利用,包括光热与光伏系统的协同优化,例如在太阳能水体跨季节储热项目中,实现了与生物质燃料耦合供热的示范应用,瞬间圈粉无数。

王志峰教授围绕光热发电核心技术,从定日镜的聚光原理讲到吸热塔的热能转换,详细拆解了超临界二氧化碳发电系统的创新点,其发电效率较传统方式提升显著的技术突破,让同学们直呼“干货满满”。

互动答疑环节中,同学们带着课前准备的专业问题踊跃提问,从“储热系统的保温技术难点” 到“光热与光伏的互补调度策略”,从“新型发电技术的成本控制”到“能源行业的就业发展方向”,两位老师耐心细致的解答,既深化了大家对专业知识的理解,也让同学们对我国能源事业的发展前景有了更清晰的认知,更激发了强烈的民族自豪感与时代责任感。

科研基地里青春留痕

严谨的科研氛围中,也藏着老师与同学们的青春创意。王志峰教授团队中的阚新妤、赵天宇等博士研究生以同辈视角带来了格外鲜活的讲解。他们既深谙光热发电、储热系统的技术细节,又懂本科生的知识盲区与好奇点,用“师兄师姐式”的亲切分享拆解专业难点,让讲解既有技术深度,更有情感温度。这场跨年级的学术交流,不仅拉近了科研与校园的距离,更让同学们在思想碰撞中深化了对能源领域的认知,也结下了珍贵的学术友谊。

定日镜场里,丁达尔效应的意外登场成了最动人的“自然彩蛋”。阳光穿透山间薄雾,被成百上千面定日镜反射、折射,在镜群间勾勒出一道道清晰可见的光柱,如银带悬于山野,又似能量溪流在空气里流动。同学们纷纷驻足驻足惊叹,举起手机记录这一奇妙瞬间——科技的精准聚光与自然的光影魔法撞个满怀,让“捕捉阳光”的过程,不仅有硬核技术的支撑,更添了几分诗意与浪漫。

“太阳能陶瓷产房”里的涂鸦墙,成了这场见习最具温度的“传承现场”。王志峰教授先前在此留下充满科研情怀的涂鸦作品,北大同学们循着这份创意灵感,在一旁挥笔续写,让原本严肃的“太阳能陶瓷产房”,因涂鸦联动变得鲜活起来,让“太阳能陶瓷”这一专业领域,以更趣味的方式被铭记。

从课堂到基地,从理论到实践,同学们深刻体会到“知行合一”的重要意义:老师们严谨治学态度,让大家明白了科研工作者的责任与担当;我国在清洁能源领域从跟跑到领跑的跨越式发展,让大家坚定了深耕专业、自主创新的信念。基地里每一项技术突破背后的坚守与付出,更让大家懂得了青年一代在能源转型浪潮中的使命与价值。

追光而遇,沐光而行。此次延庆太阳能热发电基地见习之旅,让北大工学院能源系学子在实践中感知科技温度,在探索中明确前进方向。愿同学们带着此次见习的收获与感悟,在能源领域的道路上笃行不怠,以青春之力追逐清洁能源的光明未来,用专业所长书写属于新时代青年的风采!